多田牧子さん(前編)|『うつくしい組ひもと小物のレシピ』。日本の伝統工芸、「組む」という技術で、暮らしに寄り添う小物をつくる

更新日: 2017/09/01

「編む」「織る」「結ぶ」「縫う」「紡ぐ」「綴る」「繕う」――。身近な手仕事として馴染み深い「いとへん」の言葉。でも、「組む」と聞いてすぐにピンと来る人は案外少ないのではないでしょうか? そんななか、人気急上昇中なのが日本の伝統工芸として知られる「組ひも」です。組ひもに魅せられて約50年。組ひも研究家の多田牧子さんに、その魅力をたっぷりと語っていただきました。前編、後編と2回にわけてご紹介します。

撮影:上林徳寛 取材・文:梶 謡子

「組ひもといえば、真っ先に帯締めを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。ほかにスニーカーのひもやこたつのコードなど、案外身近なところで使われています。それ以外にも、組ひもの技術は複合材料として工業の分野でも注目を集め、たとえば釣竿や三脚などに、軽量で丈夫な素材として活用されているんです。そして、自動車にも使われています」

組ひもの歴史は、縄文時代にまでさかのぼる

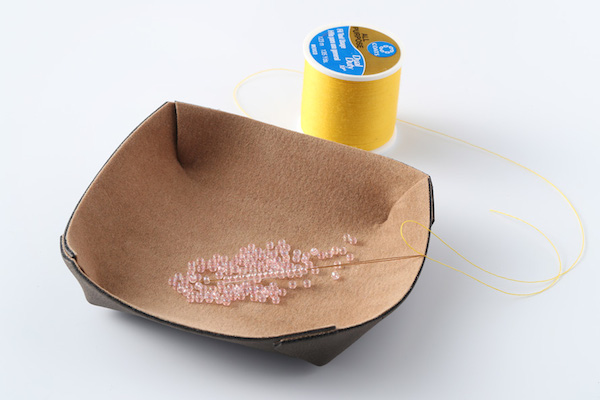

▲組ひもを組むための道具である高台や丸台、組ひもディスク、組ひもプレートなどでつくったチョーカーやネックレス。ジグザグ組や螺旋平組など、これまでの組みひものイメージを覆すユニークなデザイン。

多田さんの仕事場に到着して早々、さっそく“組ひも講座”がスタート。記者はもちろん、編集者やカメラマンもノートにメモを取りながら、多田さんの言葉に熱心に耳を傾ける。その様子は、まるで大学の講義さながら。

「帯締めの歴史は100年と実は浅いんです。組ひもの歴史は縄文・弥生時代にまでさかのぼります。飛鳥~奈良時代には仏具や経典、巻物などの結びひもに、平安時代では位の高い人が束帯を着たときに身につける『太刀の佩緒(はきお)』として、また戦国時代には鎧や刀の柄(つか)に巻く柄巻(つかまき)、刀の鞘が帯から抜け落ちない様にする下緒(さげお)として、武士たちが多く用いるようになりました」

▲(左)組ひもではただ一人の人間国宝、故・深見重助氏の手による貴重な唐組平緒の一部の組み見本。多田さんは深見先生の孫弟子。(右)古い組ひもを復元するために試作した唐組の組み見本。古い時代のものは絹糸を草木染めしていたため、色合いも落ち着いたものが多いそう。

組み方は多種多様で、色づかいも実に華やか。単色だけでなく、2色、3色と組み合わせ、古くからさまざまなデザインが考案されてきました。唐組平緒は五位以上の貴族しか身につけてはいけないなどの規定があり、このことからも、組ひもは実用品であると同時に、ステイタスを表すおしゃれアイテムとして発展してきたことが伺えます。

昔の組ひもには、どのようにつくられたかわからない、という“謎の組ひも”も多いそう。鎌倉時代につくられた両面亀甲組もそのひとつです。下の写真・左の組ひもは、両面亀甲組を多田さんが復元模造したもの。

「アメリカ在住の組ひも研究家、木下雅子さんの『古代の組ひもはループ操作法で組まれたと思われる』という言葉をヒントに解明に成功しました。右の組ひもは「両面双亀甲(288玉)」、両面亀甲(144玉)を二つ並べた構造の組ひもです。1日頑張っても、4cmしか組めません」

室町後期から江戸初期になると、丸台や高台など、組ひもをつくるためのさまざまな道具が考案され、いっそうさまざまな組ひもが生み出されます。

江戸末期には刀の下緒を帯締めとして使う女性も現れ始めました。「その頃、一般の女性は布地の帯締めを使っていて、刀の下げ緒を帯締めにしたのは、主に芸妓。馴染みの武士から下緒をもらい、自慢のために身につけていたようです」

明治の廃刀令によって刀関係の組ひもとしての需要が減り、職人たちは帯締めなどの和服の装身具をつくることで活路を見出していきました。

▲毛糸を使った組ひもミサンガのサンプラー。ワークショップの際に持ち運びがやすいよう、黒い布にとめてある。「これを広げると、わー!って歓声があがるんです」

▲丸台を使い、1本の組ひもにさまざまな組み方を取り入れたサンプラー。

母の著書制作に携わり、組ひも研究の道へ

多田さんにとって組ひもは、もの心ついたときにはすでに身近な存在でした。

「私の母はとにかく器用な人で、編み物に始まりいろいろな染織関係の手仕事を得意としていました。なかでも力を入れていたのが組ひもです。編み物や着つけの学校を経営していた母は、帯締めを自分で組むことも教えていました」

1970年代、組ひもブームが起こります。それまで職人のものだった組ひもが、趣味として楽しむ「優雅な手芸」として、女性たちの間で一躍大人気になったのです。

「初めて組ひもをつくったのは学生時代。母の誕生日に何かプレゼントをと思いついたのが、母の糸を使って新しい組み方を考えることでした」

大学卒業後、コピーライターとして働きながら、お母さまの初著書『絵を見てわかるくみひも』の出版にも携わった多田さん。その後も多くの出版物を手がけるうちに、自身も組ひもの奥深さに魅了され、次第に関わりを深くしていきました。

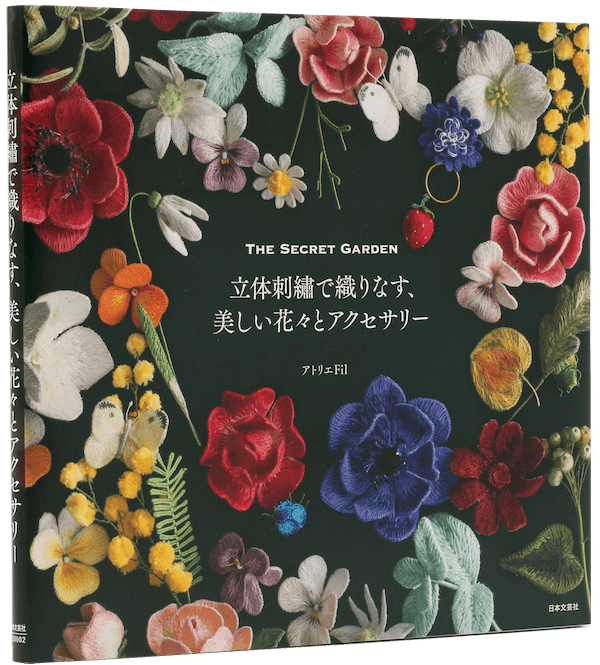

▲組ひも作家としての顔を持つ多田さんの母・酒田愛子さんの著書。多田さんもすべての制作に関わったそう。「このときの経験が現在の活動の礎になりました」

「この本がきっかけで、海外の方との交流も増えました。なかでもイギリス人のロドリック・オーエン氏との出会いは大きかったですね。彼はアンデスの組ひも研究の第一人者で、彼との交流をきっかけに私自身もアンデスの組ひもを研究するようになりました」

下の写真は多田さんの生徒さんがつくってくれたアンデスの平組のサンプル。「古代アンデスでは平組は頭帯(ターバン)として使われました。現在、このような平組は、アンデスではつくられていません。日本では道具を使いますが、アンデスでは道具を使わずに指だけで組んだと考えられます」

こちらも生徒さんがつくってくれたアンデスの角組のサンプル。「日本のものとは組みの構造が違います。アンデスではこれらの指だけで組む技法で、投石ひもをつくります。主に男性が農作業の合間などに組みます。ただし、難しいものを組める人は多くありません」

いっぽう、こちらはループ操作(クテ打)で組んだ日本の組ひものサンプル。「古代の日本では道具を使わず、指や手にループをかけ、その入れ替え操作で組ひもをつくりました。簡単なものは一人で、複雑なものは二人、三人、四人と横に並び、糸の綾を取って組みます」

「組ひもは世界じゅうに見られますが、このように複雑で多彩な技法が存在するのは日本とアンデスだけです」

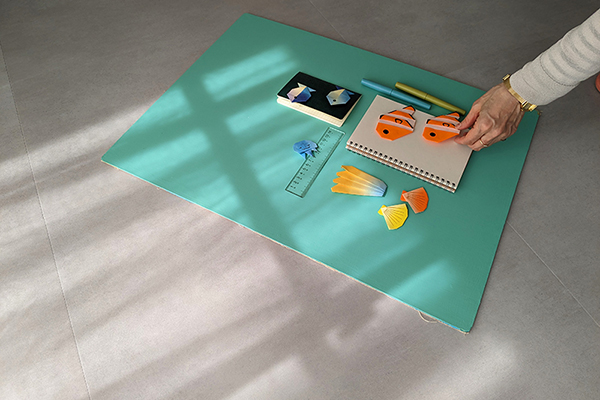

▲仕事場の一角を占める蔵書は、組ひもから歴史書まで多岐に渡る。洋書の中には、hair braidingと呼ばれ、髪の毛を組んでアクセサリーにする珍しい資料も。

後編では、さまざまな組ひもの道具や素材のお話、そして、世界じゅうに広がる組ひもづくりについてご紹介します。

多田牧子

1970年日本女子大学家政学部被服学科卒業。2003年京都工芸繊維大学大学院博士課程修了。組物複合材料、組機に関する研究で博士(工学)の学位を取得。現在、京都工芸繊維大学大学院の非常勤講師、組紐・組物学会理事。日本の組ひもを約50年、アンデスの組ひもを約35年にわたり研究制作。また、平安時代の経巻の紐の復元なども行っている。『組紐総覧1丸台の組紐120』『組紐総覧7組紐ディスクとプレート2』(テクスト)、など著書多数。最新刊は『うつくしい組ひもと小物のレシピ』(日本文芸社)。海外からの研修生の受け入れや、海外でのワークショップ、作品展への招待に応え、海外に向けても組ひもの魅力を伝え続けている。