中川たまさん|『暦の手仕事』、『旬弁当』の料理家 あふれんばかりの食の体験が表現のみなもと

更新日: 2017/07/14

風光明媚な環境で自然の恵みや旬の食べ物を大切に暮らす一方で、料理のアイデアを考案したり、執筆したり。忙しいはずなのに、なんだかスローな空気感を漂わせる人。日々の料理がつくり出されるご自宅におじゃましてお話を伺いました。

撮影:宮濱祐美子 取材・文:太田明子

食への疑問がふくらみ、料理の道へ

湘南地方の一角にある静かな住宅地で、木立に囲まれるようにして建つ中川さんのお宅。すっきりと整ったシンプルなリビングでは、収穫したての梅が甘酸っぱい香りを放ちます。

▲玄関の脇に大きな梅の木と小梅の木がある。梅仕事は家族総出で取り組む初夏の一大イベント。

中川さんは神戸市出身。幼い頃から、料理好きで勉強家の母親を見て育ちました。祖母の身体が弱かったこともあり、母親は中学生時代から台所仕事を厭わなかったといいます。

「私の食が細く、アトピー症状があったので、母はなおのこと食事に気を遣ってくれました。外で働いてもいたのに、家ではきちんとだしをとるなどこだわりを持っていた人で、電子レンジや冷凍食品を“信じられへん”って言って使いませんでしたね」

一方、大分県に住む父方の祖父母からも、よく農作物が届いていました。夏休みになると中川さんも大分に出かけ、自然のなかで過ごしたそうです。保存食は、母や祖母が手づくりするのを見て身体で覚えました。

▲青梅は梅酒やシロップに。梅シロップは体にやさしく、お子さんも安心して飲める。時間の経過とともにまろやかなコクと風味が増し、おいしさを堪能できる。

「今でも生産者の顔が見える作物が、安心できて、好きなんです」。 彼女の五感はこうした環境で育まれ、のちに料理のみならず、自然の移ろいをいきいきと綴る文章にも活かされるようになります。

▲庭先のジュンベリーは必要な分だけささっと獲って今日のサラダに。ベリー類はよくサラダに加えるのだとか。果樹の実りは季節の宝石。

反面、味覚が敏感なあまり困ることもありました。幼稚園の給食で出されたミックスベジタブルがどうしても喉を通らないのです。それなのに食べるまでは帰れない。急いで口に含み、頬をふくらませて歩き、自宅に着くなり吐いてしまった――そんな苦い思い出も忘れられません。薬もダメ。化学的、人工的なものを受けつけず、市販のお菓子も、香料に拒絶反応を示しました。

さらに小学校でも給食時間の憂鬱は続きます。なぜご飯に牛乳? どうしてこの組み合わせ? 疑問は広がるばかり。しだいに、将来は給食の献立を考える人になりたいと思うようになりました。

中学生になると少し希望の光がさします。時間のある日は母から予算をもらっては買い物に行き、献立を考えて、夕飯をつくるようになったのです。料理本を参考にやりくりしているはずが、調子に乗って8品目も食卓に並べて叱られたこともありました。

「でも楽しくて、主婦もいいかなと(笑)」

▲手際のよさはさすが!決して広いとはいえないキッチンだが、必要な家電が収まり、動きやすそう。

それでも高校生になると、いかにも年頃の女の子らしく洋服のスタイリストにあこがれ、一度は服飾の道へ進みますが、阪神大震災で被災。改めて食のありがたさを知ったことから料理への関心が再燃。上京して自然食品店に勤めながら食の安全性や農作物について学びました。その後、ケータリングユニット「にぎにぎ」を経て、2008年に独立。 料理家、中川たまはこうして誕生しました。

がまんできずに泣いた、つらい経験を子育てに活かす

毎日の食卓では、地域周辺で獲れた旬の素材を中心に、地産地消を心がけているそう。 「その方がおいしいし、栄養が豊富で身体に合っていると思うので」。

▲紫キャベツのサラダ。ジュンベリーを味のアクセントに、酸味のきいたドレッシングをからめて。

▲夏野菜たっぷりのスープに天然酵母のパンと醗酵バターを添えて。

大切にしているのは、素材の組み合わせや調理法を変えるなどして家族に飽きられないよう工夫すること。そうした料理の多くは、直感的なひらめきから生まれるといいます。幼少期からの記憶が断片的に頭の中の引き出しにあって、インスピレーションとして弾けるのだとか。

おいしかった思い出も多いけれど、つらい経験から考えさせられたこともあります。 子ども時代、友だちの家に招かれ、喜んでごちそうの席へ。ところが、どの料理も口に合わず、外へ飛び出してしまったそう。 「家に帰って泣きました。申し訳なくて」。以来、人の家に招かれるのが怖くなります。

大人になった今なら分かる。あのときの味は、神戸、大分と西側の味に慣れ親しんだ中川さんには、なじみのないものだったのです。 そして学びました。子どもは少しずつ世界を広げるものだと。

「だから親になった今、自分の価値観で子どもに食のストレスを与えないように注意しているんですよ」。どうやらこの辺りの“食育”への展開が、彼女らしさのようです。

▲二口しかないコンロから次々と料理が生まれるとは、脱帽!ストウブ社の楕円の鍋も使いこまれた味のある雰囲気に。

「市販のお菓子も、欲しがれば“ほどほどに”提供します。たとえ親が禁止してもよそで口にしたり、欲求が満たされないまま大人になると、そればかり求めてしまう可能性もありますから」と思慮深い母親の口調に。 同様の理由から、嫌いなものを強要したり、小細工したりすることもないとか。 「嫌いなものを無理して食べる行為が、子どもの負担を増やす気がしますね」

苦手野菜をすりおろしてごまかして食べさせても、苦手を克服したことにならないし、栄養価は他から摂取できます。一口は食べてみてと勧め、それでも拒否されたら無理に食べさせない。子どもの偏食は、まるで親に頭の体操をさせてくれる材料のようですが、ときに時間が解決してくれることもあります。たとえば、幼稚園の給食で出されたミックスベジタブルも要はグリンピースが問題でした。大人になって生のグリンピースを試して初めて、あの冷凍とは別物と分かり、おいしく食べられるように。だからこそ、「いつか受け入れる日まで、ゆったり構えるつもり」と微笑みます。

▲まるでオブジェのようにリビングの片隅に置かれた紫たまねぎ。目で見て、香って、触れてみて。生活のいたるところに食材の旬を実感できる“仕掛け”がある。

こだわりの食器は家族と囲む食卓への愛着

『暦の手仕事』と『旬弁当』の2冊は、一年をかけてスタッフ全員が動く共同作業でした。メニューも構成も前もって決められておらず、みんなで相談しながら進めました。とくに表紙や裏表紙の写真の選定は迷いに迷ったけれど楽しかったと、夢中で取り組んだ日々を振り返ります。

「私のなかに味の着地点のイメージはありましたが、その他は縛りがなくて自由度が高い状態でした。そのほうが独りよがりにならず、風通しがいいんですよ」

のびのびと楽しそうなスタイルは、住まいのある海沿いの町の雰囲気に育まれたのかもしれません。 料理の撮影ではスタイリングも引き受け、器も普段使いなれたものから選びました。 担当編集者によれば、「先生の世界観を大事にしたかったのでおまかせした」とのこと。

▲とかく持て余しがちな豆皿などの細かな雑貨は、小さなカゴやざるを使って収納している。

食器棚をのぞくと、多くは白か乳白色で無地の和食器。料理をイメージしやすくて、さらには料理がおいしそうに見えるかどうかが選ぶポイントになるのだとか。既存の器との相性も視野に入れて。喜多村光史さんの粉引、磁器なら岡田直人さんの素朴で気どりのない作品が好きだそう。

▲陶器は色が浸みこんだり経年変化も楽しみで、少しくらい欠けても味のある器なら使っている。

「器なら手で持ってしっくりくる感触、グラスなら口当たりのよさそうな薄さもポイントにしています」。 こんなに素敵なカッティング・グラスが並ぶと、なんでもない日の食卓もちょっと華やいだムードに。 普段使いの食器へのこだわり――それは、家族と囲む食卓への愛着のように思えます。 なんでもない日の食事に彼女がどんなに心を注いで、家族をもてなしているか。その積み重ねが絆を育むと同時に、それぞれの健やかで朗らかな日々の幸せにつながっているのでしょう。

「主人も料理好きなので、的確なアドバイスをくれます。私を怒らせない程度に(笑)。娘の意見も参考になります。さめるとおいしくないとか。子どもは味覚に純粋に反応するから。あの子は好きな物を食べたくなると張り切って包丁をもつんですよ」。 父娘で顔が揃うと、その日のお弁当の意見交換会になることも。まさに食がとりもつ親子のコミュニケーション。

▲普段からよく使う無水鍋は、ご飯も炊けるように開発されたもの。フタの部分がフライパンにもなって、しかも軽量。

「日常の家事を楽しみながら、ありのままの私を出して、その先に仕事があるっていう考え方のほうが私らしい。仕事と家事をいいバランスで回したいですね」

▲アンティーク家具の隣に置かれた平皿は白系が多い。料理メインで野菜や果物が映える色をと考えると、結局は白に行きつき定着してきた。買うときはよく吟味して1枚ずつ。

おっとりしたソフトな話し方ですが、時代の風潮に流されず物事の本質をとらえる人という印象を受けました。著書から受けた印象どおり、強くてあたたかな母性に引き込まれるような時間でした。

中川たま

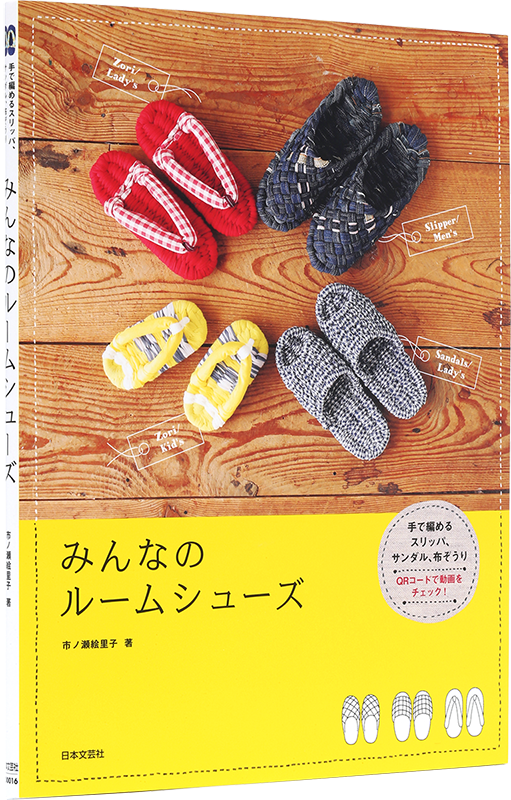

料理家。神奈川県・逗子で、夫と高校生の娘と暮らす。自然食品店勤務後、ケータリングユニット「にぎにぎ」を経て、2008年に独立。季節の野菜や果物を活かしたレシピ、洗練されたスタイリングを書籍や雑誌などで提案している。逗子を拠点にイベントにも精力的に参加し、ジャムなどの保存食を提供するほか、伝統を受け継ぎながら今の暮らしに寄り添い、季節のエッセンスを加えた手仕事に日々勤しんでいる。著書に『「たま食堂」の玄米おにぎりと野菜のおかず』(主婦と生活社)、『一汁一菜の朝ごはん』(成美堂出版)、『暦の手仕事』『旬弁当』(2冊とも日本文芸社)がある。現在、果物のレシピ集を制作中。