アルコールドリンク・お酒, ワイン, 料理, 暮らし

パリとボジョレーと、マルセル・ラピエールと。『The WINE』で回想する11月の夜

アルコールドリンク・お酒, ワイン, 料理, 暮らし

更新日: 2017/11/09

撮影:奥 陽子 文:田村 亮(日用品&ワイン喫茶 Kirin Store店主、エアポケットマガジン「キリンダイアリー」編集長)

街道沿いの銀杏並木が、歩道一面に黄色い絨毯を敷き詰めて。今年も11月の第三木曜日、ボジョレー・ヌーヴォーの季節がやってきました。だからといって、新酒の祭りなどどこ吹く風?の当店は、11月16日の木曜日もいたって平常運転です。

ただこの季節、思い出すのは10年ほど前のパリ15区の夜のこと。出版社勤めだったわたしは、だいぶ遅めの夏休み、というのかはもはや不明な有給休暇をどうにか取れた暁に、初めて念願のシャンパーニュ地方のメゾンを訪れて、その足でパリへとたどり着いたのでした。現地在住のワインの専門家と、食のジャーナリスト。その道の二人の先輩方が待つ人気ビストロノミー(当時はグランメゾンで修業を積んだ人気シェフが開いたビストロのことをこう呼ぶのが流行だったように思います)、「ル・トロケ」をめざしたのでした。

なじみのないメトロの駅で降り、だいぶ肌寒くなった暗い街路を少し不安になりながら、ぽっと灯りが灯る約束の店に辿り着く。扉を開け、二人のお姉様方が待つテーブルについたその時の安堵感と嬉しさといったら!パリでバスク料理を出す店として今も大人気らしいその店は、その夜もパリジャン、パリジェンヌたちが客席を埋め尽くし、さんざめきはキラキラと、店外まで溢れ出しているようでした。

ワインリストからワインを選ぶ段になり、出る幕もないわたしは当然二人にお任せ状態。そこで二人が選んだのは、「ボジョレー」の欄にオンリストされていた「モルゴン」という名のワインでした。

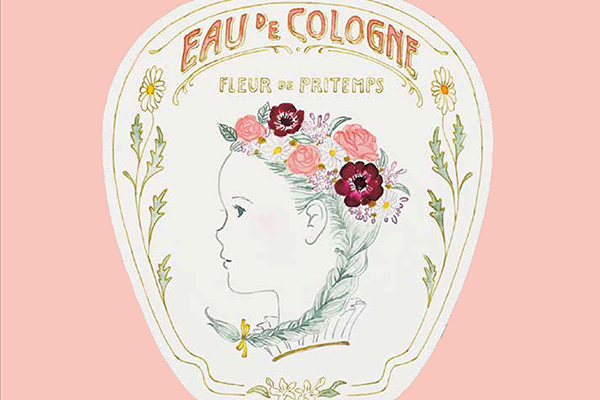

一瞬、えっ、久々の再会のこのシチュエーションであの軽いボジョレーなの?と意外に思ってしまったわたしは、当時まだまだ青二才。二人が選んでくれたのは、ボジョレーの自然派の先駆者にして大家、マルセル・ラピエールという造り手の代表作だったと知るのは、帰国後だいぶたってからのことでした。コルクの上にさらに赤い蜜蝋でうやうやしく封がなされた、クラシカルで楚々としたデザインのエチケット。

ボジョレーといえばガメイ種、ガメイといえばボジョレー・ヌーヴォー。そんなイメージが先行していたわたしでしたが、ラピエール氏のモルゴンは、ライトで明るく華やかなガメイのイメージを覆す、それはこっくりとして奥深く、闇の深ささえ感じさせるような、含蓄のある味わいの赤ワインでした。それから数年後、ラピエール氏は他界しましたが、今でも氏の意志を引き継ぎ、マルセル・ラピエールのワインは造り続けられています。

そんな思いがすり込まれているからか、毎年この季節になると、マルセル・ラピエールの同じガメイで醸されるボジョレー地区の赤ワイン「レザン・ゴロワ」を店のセラーから取り出します。モルゴンほどの厚みはないけれど、そのユニークなエチケットのごとく、ブドウをまるごと手搾りして飲んでいるかのような、ジューシーで心浮き立つ現代的なワインです。そして、これもきっと無意識のうちに……ワインに合わせて「バスク風若鶏とパプリカの煮込み」を黒板メニューに載せている、店主の自分がいます。

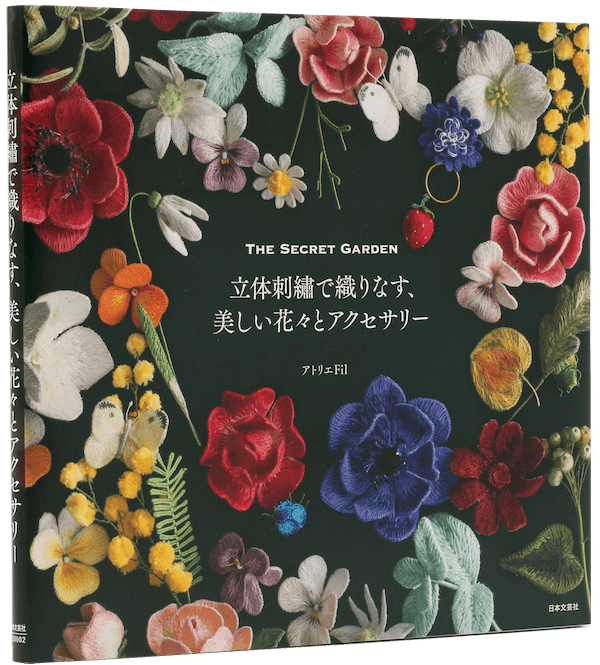

ワインの基礎を学びながら、ワインテイスティングのテクニカルな素養をシンプルに習得できる良指南書『The WINE』。ソムリエになるための教本でもなく、かといって初心者だけを相手にした入門書でもない。いわば、理路整然としたチャート式のワイン事典といったような、なかなか類書を見ないジャンルの一冊です。いつも手元に置いてワインを傾けていれば、いつの間にかワインのプロさながらのテイスティング力が身についてしまう、短い呪文を記した魔法の書。

けれど、「ガメイ」の項で、ページをめくるわたしの手はしばし止まってしまいます。ボジョレーと、バスクとパリと、そして当時はまだ存在しなかった「Kirin Store」のこの空間と。それらが10年の時間軸にまとう模糊としたミクスチャーとなって、おぼろげなテクスチャーとなって、回想は垂直に、平行にと広がってゆくのです。

田村 亮 Ryo Tamura

1975年東京・文京区生まれ。品川「日用品&ワイン喫茶 Kirin Store」店主。エアポケットトリップマガジン「Kirin Diary」編集長。

食の専門出版社、地図と旅行ガイドの出版社にて編集者として経験を積む。2006年(株)料理王国社入社、料理専門誌「料理王国」編集部にて国内外の飲食店や食材・ワイン生産者、レストランマネジメント等の取材にあたる。09年〜12年、「料理王国」編集長。退社後独立し、物販、飲食店経営、編集・執筆を手がけるエディション・ジラフを設立。

「Kirin Diary vol.1」特集「逗子時間。」、vol.2特集「世田谷線の魔法」、vol.3特集「好きよ♡東麻布。」好評発売中。2018年2月発売予定のvol.4では初のローカル特集「目黒線ガールになる!」を刊行予定。

www.kirinstore.com プロフィール写真 ©Tomokazu MATSUKAWA